作为飞向太空的航天器,卫星不同于其他产品,涉及工序多、流程复杂。近年来,随着全球航天产业的快速发展,以低轨宽带卫星星座为代表的各类大规模星座项目百花齐放,商业航天产业迎来爆发式增长,“批量化、智能化”生产、制造卫星成为新方向。

Related Readings

﹀

嫦娥五号

真正推开了探月工程目标中“回”的大门

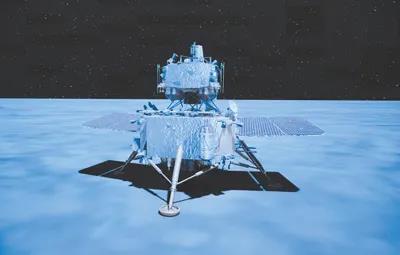

▲在北京航天飞行控制拍摄的落月后的嫦娥五号探测器模拟图

“与嫦娥三号、嫦娥四号相比,嫦娥五号面对的不确定性更多,真正推开了探月工程目标中‘回’的大门。”嫦娥五号探测器副总师张洪华说。

从立项到发射,嫦娥五号经历了10年的艰辛奋战。中国航天科技集团五院研制团队在充分继承载人航天交会对接、地外天体无人着陆器与返回等技术的基础上,联合参研单位集中强阵容攻克难关,先后突破了月表采样任务所涉及的20余项关键技术。

研制之初,前所未有的一个环节——月面点火起飞成了难啃的“硬骨头”,并随之带来轨道设计、起飞测控、发动机控制等一系列难题。为了尽可能模拟嫦娥五号在月球上将面临的情况,张洪华和团队在试验场反复做试验,与一台高110米的塔架相伴3个月。为了解决落地姿势不理想的问题,他们设计了数不清的预案。

按照嫦娥五号任务的工程安排,短短一周内要完成月面着陆、采样、点火起飞以及月轨交会对接等一系列关键环节,这是对嫦娥五号研制团队的巨大考验。

从探测器发射前一个月进入发射场开始,研制团队进行了6次演练。

“控制大厅里所有人睁大双眼,不放过一次数据的跳动,心提到嗓子眼上,感觉再跳快一点儿都能蹦出来。时间*紧迫,所有人都是‘跑着走’。”张洪华说。一个月的磨合演练也让团队对嫦娥五号发射过程了然于胸。

2020年12月17日1时59分,嫦娥五号怀揣取自月球的土壤着陆在内蒙古四子王旗。“与上世纪进行的月球采样相比,我们的自主避障软着陆和智能自适应上升方面已然达到一个新水准。”张洪华自豪地说。

东方红一号

实现进入太空的梦想

北斗

中国成为第三个拥有自主卫星导航系统的

神舟五号

中国载人航天工程的里程碑

1992年,党中央正式批复实施载人航天工程,随后载人飞船立项,戚发轫被任为神舟飞船总设计师。

从事过导弹、运载火箭和卫星研究的戚发轫,接到担任神舟飞船总设计师任务时,已经59岁了,他原本准备再过一年就退休。接到任务之初,戚发轫坦言,“内心确实比较纠结,觉得压力很大。”更重要的原因是,“载人航天、人关天”,戚发轫深感责任太重。

当时中国载人航天工程已确立研制飞船,但究竟选用两舱方案还是三舱方案?这道选择题摆在了团队面前。

“当时,上两舱和三舱方案都有,而且都成功了。中国到底用两舱方案,还是三舱方案?争论很大。后,我们决定用三舱方案。”在戚发轫看来,结合中国的实际情况,采用适合自己的方案,这就是创新。

1999年11月20日,我国艘无人试验飞船神舟一号成功发射,且飞船着陆处离预定地点只有10公里。

回忆起从事航天数十年来难忘的瞬间,张柏楠毫不犹豫地提到了神舟五号。那是中国载人航天工程的里程碑,首次实现了中国人飞天的梦想。

当时,身为神舟五号飞船副总设计师的张柏楠,在飞船出厂前往酒泉卫星发射前,遇到了很大的考验。

神舟五号是我国艘载人飞船,许多专家对航天员所用座椅缓冲器性能的稳定性提出了质疑。“座椅缓冲器”,顾名思义是保障航天员、舒适的一个重要工具。“座椅”不舒服,在太空复杂环境中以及返回落地时,航天员的就无法保证。

本着“航天员的事,无小事”的信念,张柏楠临危受,在其他人员都已经进驻酒泉卫星发射时,利用两个月时间集智攻关,终设计制造出了稳定可靠的座椅缓冲器并通过验证,在火箭发射前顺利安装到了神舟五号返回舱上。

从中国制造到中国智造

中央企业科技创新持续加速

我们的征途是星辰大海

一起继续造星,造梦,造未来!

邮箱:15236061639@163.com

QQ:60298351

微信:a18137798589

“智能仓储系统:什么是智慧仓储?一文讲清智慧仓储怎么搞! ” 关于智能仓储的介绍 本文将深入探讨智

随着人形机器人开始迈入量产时代,决定整机性能与成本结构的关节模组,在今年冲上了风口。据企业们透露,其

一、被按下的暂停键2020年6月6日,哈尔滨。一名哈工大的博士生像往常一样,端着咖啡坐在电脑前,准备